Continuando con el tema de los trenes blindados soviéticos., Los autores tienen un problema., cual, básicamente, ya ha sido anunciado en Artículo anterior. Esta es una variedad de trenes.. Cada BP es único a su manera. Hablar de la identidad de incluso dos trenes blindados de la misma serie puede resultar exagerado., especialmente dado que, que, de hecho, los BP se construyeron sobre el principio "Lo cegué de ese, qué pasó", Y la trayectoria de combate real de los trenes blindados reales lo confirma..

En esta situación, para una descripción detallada de estas armas, es necesario "desarmar" literalmente cada tren.. Empezando por locomotoras y terminando con turismos en la base.. Pero incluso este enfoque no brindará a los lectores una comprensión completa de la composición de una fuente de alimentación en particular y su propósito..

Por eso iremos por el otro lado.. Tomamos como base el postulado de que, que un tren blindado es, ante todo, un tren! Si tomamos analogías, que surgió entre los lectores después de familiarizarse con el equipo ferroviario militar de esa época., este es un barco, dividido en compartimentos.

La única diferencia entre un barco y un tren blindado es, que el compartimiento del barco es parte de todo el barco, y el ferrocarril es más o menos autónomo y puede ser sustituido sin mucha dificultad por uno idéntico.. Además, el "compartimento" ferroviario es idéntico sólo para el fin previsto..

De este modo, puede identificar fácilmente cualquier tren blindado y determinar de forma independiente no solo el propósito, pero también la principal especialidad de esta arma..

Asi que, El componente principal de cualquier tren blindado es una locomotora..

Más precisamente, locomotoras. Al menos dos, a veces tres. La propia locomotora blindada y la llamada locomotora negra..

El propósito de la locomotora es claro.. El principal impulsor de todo el sistema.. La locomotora blindada es responsable de la ojiva del BP, un negro (civil) la locomotora de vapor está diseñada para trabajar en el movimiento del BP durante el traslado y la retirada de la base de la zona de peligro en caso de un avance enemigo, Daños a una locomotora blindada o para aumentar la velocidad del tren..

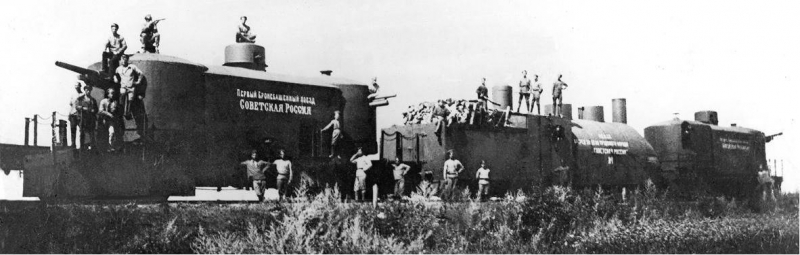

en algunas fotos, especialmente durante la Guerra Civil, BP se parece a esto. Solo parte del tren. Incluso una locomotora blindada en esta composición es un vagón más..

Para la reserva se utilizaron locomotoras de vapor de la serie "O".. Esta serie de locomotoras de vapor en el Imperio Ruso y la URSS fue la más masiva. Si consideramos locomotoras de vapor específicas., de los cuales hoy en día hay muchos monumentos en las estaciones de tren, Puedes ver letras adicionales en el nombre.. Este es el resultado de numerosas actualizaciones de esta máquina..

Una característica distintiva de las locomotoras para trenes blindados es su baja carga axial y su silueta baja.. No hubo producción especial de "locomotoras militares"., Se utilizaron máquinas en serie.. La primera condición era necesaria para, para evitar un exceso significativo de la carga axial después del blindaje. En segundo lugar, la locomotora no debe destacar del resto de componentes del tren..

Se aplicaron exactamente las mismas reglas a otro elemento necesario: la licitación.. Las locomotoras blindadas son bastante “glotonas” y una locomotora de vapor necesita un vagón especial para transportar carbón.. es este vagón, también blindado, como la locomotora principal, y llamado tierno.

De este modo, la locomotora del tren blindado constaba de dos elementos: Locomotora blindada y ténder blindado.. De esta forma se presenta en todos los trenes blindados..

La locomotora de vapor negra era generalmente una locomotora de vapor normal y corriente.. Ni siquiera estaba incluido en la entrega del tren blindado.. Prácticamente, Las locomotoras negras fueron asignadas al comandante del BP ya en la estación de base directa..

El siguiente elemento necesario del tren blindado fue carros blindados o plataformas blindadas. estos son vagones, donde se concentra el armamento principal del tren blindado. Fueron los vehículos blindados los que determinaron la potencia de fuego de todo el BP.. Dependiendo de las armas, es decir, de vehículos blindados (plataformas blindadas), Había una división de los propios trenes blindados..

carros blindados (como trenes blindados) dependiente del ferrocarril. Más precisamente, de la disponibilidad de carros adecuados. En los primeros BP se puede observar la presencia de plataformas blindadas ligeras sobre carros biaxiales.. Es problemático colocar un arma pesada o dos armas en tales carros..

Solo en 1933 año, los diseñadores del almacén militar nº 60 comenzaron a utilizar los nuevos carros de la planta de Bryansk "Red Profintern". Estos carros tenían cuatro ejes y podían transportar el peso de 50 montones. Se convirtieron en la base de las plataformas blindadas., que hoy se puede ver como PL-35 (zona de juegos fácil acceso. 1935 Señor).

Estos vehículos blindados se pueden reconocer fácilmente por varias características.. Ante todo, reserva. El almacén militar no tenía la posibilidad de soldar placas blindadas durante el montaje de vehículos blindados.. Porque la reserva era tradicional para estos diseños.. Las láminas estaban atornilladas al marco..

Si el blindaje lateral pudiera soportar tal montura, luego los diseñadores se vieron obligados a reforzar las láminas delantera y trasera con esquinas. Estas 4 Las esquinas son perfectamente visibles en cualquier PL-35..

También es interesante la reserva de este submarino.. El hecho, que los especialistas del almacén militar crearon una reserva combinada con un espacio aéreo! Placas de armadura exterior, grueso 15 mm conectado con láminas de acero ordinario de 12 mm a través de un espacio de aire.

Posteriormente, hubo referencias en documentos., en la fabricación de unos trenes blindados, pensaron en eso, para llenar el espacio entre las láminas con concreto. Y resultó ser algo muy pesado., dos partes, con diferente densidad, pero intenta, intentar.

El siguiente rasgo característico del PL-35 es la presencia de dos torres a lo largo de los bordes de la plataforma y la cúpula central del comandante.. Sin embargo, A veces hay submarinos con una torre.. En lugar del segundo, se instaló un cargador con ametralladoras Maxim..

PL-35 fue creado en el período anterior a la guerra y, naturalmente, Se suponía que los diseñadores crearían torretas especiales para armas.. De paso, También da los detalles del PL-35.. Torretas para montar un mod de cañón de 76 mm.. 1902 años fueron soldados de láminas de armadura (15-milímetro) en forma de 20 gon.

Así, los diseñadores no sólo redujeron los ángulos, pero también cambió el diseño de toda la torre.. ella bajó. Incluso la torre panorámica en el techo de la torre se ha vuelto menos visible y vulnerable..

La torre del comandante pasó por la misma mejora.. También disminuyó debido al uso del panorama de tanques del PTK.. Es más, el comandante recibió comunicación interna no solo con los comandantes de las torres, pero también con ametralladores. Y, la fuente de alimentación del dispositivo de comunicación se volvió autónoma debido a la instalación 10 batería. También se utilizaron para iluminación de emergencia..

Por primera vez "se hizo cargo" de los ametralladores.. Al disparar desde lagunas, los casquillos Maximov a menudo recibían agujeros y quedaban inutilizables.. Además, instalaciones a bordo "Vertluz", previamente usado, le dio al enemigo más oportunidades de atacar debido a "zonas muertas" suficientemente grandes.

Es difícil de decir, ¿Qué tan difícil tienes que ser como artillero?, llegar a alguna parte. Porque no puedes ver nada en absoluto..

Ahora las ametralladoras recibieron carcasas blindadas y soportes de bolas.. Los ángulos de disparo de cada ametralladora han aumentado significativamente. La profundidad de las "zonas muertas" se reduce al mínimo.

La próxima plataforma blindada es una continuación del concepto PL-35.. ella recibió el nombre PL-37. Y también se encuentra con bastante frecuencia en la BP.. Verdad, Es bastante difícil distinguir este submarino..

El hecho, ese almacén militar No. 60, después de la creación del PL-35, comenzó a desarrollar plataformas más seguras. Pero a la vanguardia se puso la protección del compartimento de combate.. Simplemente pon, era necesario reforzar la reserva de las torres. Y esto en sí mismo requirió el fortalecimiento de la reserva de todo el vehículo blindado..

PL-36 se convirtió en un enlace intermedio entre PL-35 y PL-37. Se suponía que fortalecería el blindaje del casco para 20 milímetro. Se suponía que las placas de armadura debían estar soldadas entre sí., pero la fijación al marco permaneció atornillada. Torres con armas de fuego, 76-mm rifle arr. 1902/30 años (longitud del cañón 40 calibres) debe estar inclinado (al menos 8 grados en la vertical).

Armamento de ametralladoras seriamente aumentado. En los extremos de la plataforma blindada se instalaron dos torretas con ametralladoras. (Total 4 además), pero lo mas importante, Las torretas de artillería modernizadas permitieron disparar en las esquinas desde -5 a +37 grados, que permitió bombardeos contra aviones.

La dirección del ABTU del Ejército Rojo decidió tomar un camino más sencillo. Usa los logros de dos submarinos a la vez. Del PL-35 tomaron el casco., reforzado con hasta 20 milímetro. Desde PL-36 - torres de cañones. Fue este "híbrido" el que recibió el nombre de PL-37..

Las plataformas blindadas PL-37 estaban equipadas con calefacción por vapor procedente de la máquina de vapor de una locomotora de vapor., Iluminación interior y baterías para iluminación de emergencia.. Debajo del suelo se colocaron herramientas para afianzar, repuestos para pistolas y ametralladoras, herramienta de reparación de armadura, bienes subversivos y bienes de comunicación.

Además, ranuras de visualización en la torreta del comandante de la plataforma blindada, En las puertas de entrada y en las torretas estaban equipados con dispositivos de visualización con vidrio triplex antibalas..

De paso, Esta es la cuestión de si nos estábamos preparando para luchar con los alemanes., más específicamente europeo, ejército. Habla habla, y la realidad es la realidad. Todas las plataformas blindadas PL-37 encajan en el ancho ferroviario de Europa occidental y están preparadas para la transición a las operaciones en ferrocarriles de ancho ancho. 1435 milímetro.

Y otras malas noticias para los "treinta nos han traicionado", en 1938-39 PL-35 se actualizó activamente a PL-37 en el mismo depósito militar número 60.. Es cierto que en ese momento los talleres y oficinas de diseño del almacén ya eran una empresa independiente: la base de reparación de blindados número 6. (Junio 1937 del año).

Recordemos la potencia de fuego de este submarino..

El armamento de artillería del PL-37 constaba de dos 7b,2-pistolas de muestra mm 1902/30 años en unidades de pedestal modernizadas de la muestra 1937 año de la planta "Red Profintern" con un ángulo de elevación 37 grados.

Gracias a nuevas armas e instalaciones, el campo de tiro del PL-37 ha aumentado a 14 kilómetros (en PL-35 - 12 kilómetros, en el sitio tipo almacén militar No. 60 — 10 kilómetros).

Además, A diferencia del PL-35, los cañones del PL-37 estaban equipados con un gatillo de pie., lo que hizo más fácil disparar. Las ametralladoras se instalaron en soportes de bolas como en el PL-35.. Munición 560 conchas y 28 500 cartuchos (114 cajas), colocado en bastidores especiales.

Queda por contar sobre la cima.. Acerca de la plataforma blindada ligera. PL-43. ni siquiera se trata de, que este submarino es realmente bueno. Basta observar los trenes blindados en su desarrollo., ven a lo extraño, a primera vista, conclusión. El desarrollo tecnológico sigue las mismas leyes., que el desarrollo de los seres vivos. En espirales...

Primero, lo que viene a la mente, cuando ves la plataforma blindada PL-43... las guerras chechenas del fin 20 siglo. Más tarde se recuerdan los trenes blindados alemanes., que destruyó los ejércitos europeos antes de la guerra con la URSS. Por qué?

Sí, sólo porque, ese PL-43 ni más ni menos, y el tanque T-34 en el andén del ferrocarril! Incluso los contornos de la plataforma repiten hasta cierto punto los conocidos contornos del tanque.. El mismo poder del fuego y la armadura desde arriba.. Y la misma protección débil desde abajo..

La experiencia de las primeras batallas y pérdidas del Ejército Rojo mostró la debilidad de plataformas como PL-35 o PL-37.. En un esfuerzo por aumentar la potencia de fuego de las plataformas., los diseñadores siguieron el mismo camino, qué constructores de tanques fueron. Más armas, más ametralladoras, más armadura.

Sin embargo, dos torres PL-35(37) En una plataforma había un bocado sabroso para cualquier batería de artillería o cualquier tanque.. La destrucción de una plataforma llevó a 50% pérdida de potencia de fuego! Y dado todo el tren blindado., casi hasta la pérdida de la capacidad de maniobra de un tren blindado, ya que tirar una plataforma blindada de los rieles no fue una tarea fácil. Especialmente, en combate.

Cuentalo, que los autores conocen con certeza las razones, en el que ha aparecido una nueva plataforma, esta prohibido. eso, Nota, conclusión personal, elaborado a partir de conversaciones con historiadores del ferrocarril.

volver a lo viejo, 20-Una plataforma de una tonelada podría ocurrir por muchas razones.. Más probable, esta es la presencia de una gran cantidad de plataformas de este tipo en el sistema ferroviario y el menor peso de la plataforma blindada., cual fue la salida.

Por supuesto, las trágicas estadísticas de los primeros años de la guerra influyeron.. "Treinta y cuatro" que producimos y perdimos en grandes cantidades.. yo, dados los puntos más vulnerables de estos tanques, Las plantas de reparación tenían un suministro suficiente de material útil., Listo para instalar en un nuevo chasis., torres de tanques. Eliminado de los tanques, que fueron volados por las minas, recibió un proyectil en el compartimiento del motor, etc..

La torreta del tanque y un carro bastante liviano dieron a los diseñadores espacio para resolver el problema de proteger a la tripulación de la plataforma blindada.. Incluso en caso de impacto en un submarino, la tripulación de BP siempre tuvo la oportunidad de continuar las hostilidades., desde que murió una tripulación / cálculo de una plataforma blindada (y eso no es un hecho, que el conjunto), y el resto apenas sufrió.

Además, La tripulación podría simplemente dejar caer un submarino muy dañado y liberar todo el tren.. Aceptar, qué hacer con un submarino más ligero de una sola torre es algo más fácil, que con dos torres, que pesa el doble.

Si miras más de cerca el PL-43, incluso es visible, que la reserva se hizo según el "principio del tanque". torreta del tanque. Poderoso (a 45 milímetro) reserva del casco y reserva del propio bogie, conservado de trenes blindados.

Asi que, La plataforma blindada PL-43 se fabricó sobre la base de una plataforma biaxial de 20 toneladas.. carga por eje aprox. 18 montones, longitud de la plataforma por topes 10,3 metro. Las placas blindadas de los lados del morro y la popa de la plataforma blindada son gruesas. 45 milímetro, techos - 20 milímetro.

En la torre del tanque, con el espesor de las paredes laterales frontales y de popa 45-52 milímetro, Se instalaron un cañón de tanque F-34 de 76 mm y una ametralladora de tanque DT de 7,62 mm.. Se instalaron dos ametralladoras DT más a los lados de la plataforma blindada..

La carga de municiones de un submarino era 168 conchas y 4536 cartuchos. Potencial bastante prometedor, gracias a la capacidad de disparar en casi todas las direcciones, la presencia de miras de tanque. Además de un arma bastante efectiva..

El siguiente elemento del tren blindado es plataforma blindada de defensa aérea. Hay al menos dos sitios de este tipo.. Por delante y por detrás de los submarinos blindados..

Al considerar el tren blindado BP-35, esta plataforma ya llama la atención por el hecho de que, qué, a diferencia de los vehículos blindados PL-35 (37), es de 2 ejes. Y se ve muy débil. En realidad, La plataforma SPU-BP fue desarrollada en los talleres del almacén número 60 como complemento al "sistema de defensa aérea" ya existente en los trenes blindados., Chispa "Maximov", Ubicado en el ténder de locomotora de vapor..

Asi que, plataforma convencional de 20 toneladas. Torre hexagonal en el centro.. Reserva 20 milímetro. Instalación en el interior de la torre M4 (ametralladoras con memoria cuádruple "Maxim"). Municiones - 10 000 cartuchos en cintas. Para la evacuación de un cálculo de tres personas., hay una trampilla dentro de la torre. La tripulación es evacuada bajo la plataforma.. ¿Cómo se ve cuando se mueve?, parece dificil.

Con mucha más frecuencia se pueden ver plataformas antiaéreas PVO-4 con cañones antiaéreos automáticos de 37 mm mod.. 1939 año K-61. También se utilizaron plataformas blindadas antiaéreas con cañones automáticos antiaéreos 72-K de 25 mm., dos ametralladoras antiaéreas DShK de 12,7 mm, opciones con una pistola o una ametralladora.

Como ves, plataformas antiaéreas incluidas todas, ¿Qué podría disparar a los aviones?. Donde, Era imposible utilizar armas antiaéreas contra la infantería enemiga debido al blindaje lateral de la plataforma..

Aquí es donde detendremos temporalmente la historia., pero en la siguiente parte continuaremos la historia de otros componentes de los trenes blindados de la Gran Guerra Patria..

trenes blindados, participando en la sesión de fotos (así como todo lo demás) se encuentran en la exposición de museos en Verkhnyaya Pyshma y el monumento conmemorativo en la estación de tren de Moscú en la ciudad de Tula.